色々な定数が判り、いよいよ改造に掛かります。

と簡単に言いますが、基板の改造ですので可也気を使います。

特にコイツは両面基板。ジックリと観察しないと痛い目に。

勿論、失敗した場合はDACそっくり買い直す覚悟をしています。

改造は完全に自己責任。途中でメーカーに泣きつくなんてトンでもないのです。

何が有っても自己責任。其の覚悟が無い人は機器の裏板や底板を外してはいけません。

途中経過。

基板の一部を切断。もう元には戻れませんネ(笑)。

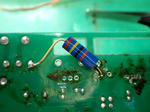

裏付けした抵抗。狭い隙間に成りますので、結構気を使います。

今日中に仕上げて、昨日アップしたアルバムを早く聴きたい。

作業しながらも、彼女のピアノがパソコンから流れています。

で、チョット驚き・・・。

昨日アップしたアルバムの写真だけ。

拍手を頂けました。

知っている人がいたとは・・・・・・。

と簡単に言いますが、基板の改造ですので可也気を使います。

特にコイツは両面基板。ジックリと観察しないと痛い目に。

勿論、失敗した場合はDACそっくり買い直す覚悟をしています。

改造は完全に自己責任。途中でメーカーに泣きつくなんてトンでもないのです。

何が有っても自己責任。其の覚悟が無い人は機器の裏板や底板を外してはいけません。

途中経過。

基板の一部を切断。もう元には戻れませんネ(笑)。

裏付けした抵抗。狭い隙間に成りますので、結構気を使います。

今日中に仕上げて、昨日アップしたアルバムを早く聴きたい。

作業しながらも、彼女のピアノがパソコンから流れています。

で、チョット驚き・・・。

昨日アップしたアルバムの写真だけ。

拍手を頂けました。

知っている人がいたとは・・・・・・。

エーーーーー。調整に入る前にトランスの出力電圧を見たら・・(大汗)。

9,8V出ていました。コレなら11,9Vも納得。

で、電源トランスの良否って何で判ると思いますか?

色々と有りますが、良いトランスって、二次側電流値にあまり影響されなくて、電圧変動が少ないのです。

簡単に言うとレギュレーションが良い。

このトランス。価格から仕方が無いですね。ヤハリ特注する事にします。

で、抵抗値を色々と調整。

どうしても、手持ちの抵抗では出せないので、パラって抵抗値を作ります。

シリーズの方が計算は楽ですが、配線するのにはパラの方が綺麗に出来ますので・・・。

最終的に4,97Vに落ち着きました(パチパチパチ)。

で、最終確認(コレが大事)。

入力のAC100Vの測定。98Vでした。

そうなんです。入力電圧を測らないと正しい電圧調整は出来ません。

時間によって95Vを割るのって結構有るんですよ。

其の電圧で調整しちゃうと、100Vが来た時には・・・・・・・。

その意味でも、バッテリー電源は信頼出来るんですね。

9,8V出ていました。コレなら11,9Vも納得。

で、電源トランスの良否って何で判ると思いますか?

色々と有りますが、良いトランスって、二次側電流値にあまり影響されなくて、電圧変動が少ないのです。

簡単に言うとレギュレーションが良い。

このトランス。価格から仕方が無いですね。ヤハリ特注する事にします。

で、抵抗値を色々と調整。

どうしても、手持ちの抵抗では出せないので、パラって抵抗値を作ります。

シリーズの方が計算は楽ですが、配線するのにはパラの方が綺麗に出来ますので・・・。

最終的に4,97Vに落ち着きました(パチパチパチ)。

で、最終確認(コレが大事)。

入力のAC100Vの測定。98Vでした。

そうなんです。入力電圧を測らないと正しい電圧調整は出来ません。

時間によって95Vを割るのって結構有るんですよ。

其の電圧で調整しちゃうと、100Vが来た時には・・・・・・・。

その意味でも、バッテリー電源は信頼出来るんですね。

さて、実測で5V出るかの実験です。

判り易い様に、前の回路図をアップしますね。

今回使うコンデンサーは全て1000μ。低電圧ほど大容量が必要です。

普段のパワーアンプ。400Vに対して40μ。

電圧が半分に成るとコンデンサーは4倍の容量。

ですので1000μでも大き過ぎる事は無いのです。

まあ、手持ちの最大容量がこれしか有りませんでしたので・・・・。

ダイオード直後の電圧が10Vと仮定して組みました。

R1は20Ω。R2は30Ω。R3は47Ω。

で、実際に出たのは5,7V。チョイ高過ぎます。

原因はダイオード直後の電圧が11,9V有ったんですね。

計算上はトランス電圧の1,4倍。これ以上は出ません。

流れる電流値と、ダイオード直後のコンデンサー容量で出力電圧が決まります。

今回は1,4倍を越えています。

原因は電源トランス。通常トランスは定格電流を流した場合に其の電圧が出る様に巻きます。

2Aに対して0,1Aしか流していませんから、トランスの電圧が8V以上出ていますね(測りゃ良いのに、汗)。

今回、トランスから何ボルト出ているかは問題じゃなく、最終電圧の5Vをキープする事。

R1の抵抗値で調整します。

判り易い様に、前の回路図をアップしますね。

今回使うコンデンサーは全て1000μ。低電圧ほど大容量が必要です。

普段のパワーアンプ。400Vに対して40μ。

電圧が半分に成るとコンデンサーは4倍の容量。

ですので1000μでも大き過ぎる事は無いのです。

まあ、手持ちの最大容量がこれしか有りませんでしたので・・・・。

ダイオード直後の電圧が10Vと仮定して組みました。

R1は20Ω。R2は30Ω。R3は47Ω。

で、実際に出たのは5,7V。チョイ高過ぎます。

原因はダイオード直後の電圧が11,9V有ったんですね。

計算上はトランス電圧の1,4倍。これ以上は出ません。

流れる電流値と、ダイオード直後のコンデンサー容量で出力電圧が決まります。

今回は1,4倍を越えています。

原因は電源トランス。通常トランスは定格電流を流した場合に其の電圧が出る様に巻きます。

2Aに対して0,1Aしか流していませんから、トランスの電圧が8V以上出ていますね(測りゃ良いのに、汗)。

今回、トランスから何ボルト出ているかは問題じゃなく、最終電圧の5Vをキープする事。

R1の抵抗値で調整します。

昨日は、作業には殆ど入らず、構想で時間が経ちました。

この構想時間。とっても大事なのです。

この時間を十分に掛けないと、作業中にアレッ・・・・・。

出来上がってから?????????。

に、成ります、

写真は撮りませんでしたが、回路図の上は配置図がいっぱい。

最初は、デジタル部の電源は、ノーマルの侭でも良いかな?なんて思ったのですが、デジタル信号しか扱っていないCDトランスポート部。

此処もバッテリー電源で全然変わりました。

デジタル部も手抜きは駄目だよね。

そんな訳で贅沢に2回路。

1回路は、基板上に組めますが、もう1回路は難しい(基板を散々見た結果です)。

と言う事で・・・・・・。

ラグ板を1個追加。何とかこの4Pで間に合わせます。

本来なら向かい合わせに2個のラグを立てたいのですが、スペース的に無理。

このラブに計算上の抵抗器を組んで、電圧を実測。狙った5Vが出る迄調整です。

この構想時間。とっても大事なのです。

この時間を十分に掛けないと、作業中にアレッ・・・・・。

出来上がってから?????????。

に、成ります、

写真は撮りませんでしたが、回路図の上は配置図がいっぱい。

最初は、デジタル部の電源は、ノーマルの侭でも良いかな?なんて思ったのですが、デジタル信号しか扱っていないCDトランスポート部。

此処もバッテリー電源で全然変わりました。

デジタル部も手抜きは駄目だよね。

そんな訳で贅沢に2回路。

1回路は、基板上に組めますが、もう1回路は難しい(基板を散々見た結果です)。

と言う事で・・・・・・。

ラグ板を1個追加。何とかこの4Pで間に合わせます。

本来なら向かい合わせに2個のラグを立てたいのですが、スペース的に無理。

このラブに計算上の抵抗器を組んで、電圧を実測。狙った5Vが出る迄調整です。

回路図をジックリと見ながら考察しています。

使われているDACチップは、デジタル部とアナログ部の二箇所に5Vの電源が必要なんですね。

電源トランスは8V2Aの巻き線が一組。

この場合注意が必要なのは、同じ5Vだから一組の電源で・・・・・・。

と考えては駄目です。

デジタル部から発生するノイズがアナログ部に流れます。

理想は2トランスの別電源(理想ですけどね)。

電源トランスを特注するのも面白いんですが、其処までは良いかなー・・・(後で後悔するかも・・)。

とりあえず一組の巻線から、二つのブリッジダイオードへ接続して、直流回路は完全に分ける事にしました(乾電池なら簡単なのに・・)。

でね・・・・・・・。

DACチップの消費電流は、多めに見積もっても精々10mA程度(山勘ですけど)。

トランスにはタップリの余裕が有るのです。

単に抵抗を噛ませて5Vに落とすのではなく、無駄電流を抵抗に流す分圧回路にしました。

抵抗に100mA程度流せば、DACの電流変動に影響されない電源が作れます。

そんなこんなで、只今抵抗値の計算中(あ、難しくないですよ。単なるオームの法則)。

ストックルームからブリッジダイオードを持ってこなくちゃ。

で、二階のストックルームから持って来たダイオードとコンデンサー。

この程度は常にストックして有ります。

大事な回路図。

面倒なので一組しか書いて有りませんが、ダイオード込みでもう一組有ります。

R3の抵抗器には100mA程度流します。もっと流した方が安定?

ウーーン。間違いは無いのですが抵抗器の発熱を考えるとこの程度が常識範囲。

DACチップに流れる(と思う)電流値の10倍流しますので、十分に安定する筈です。

ダイオード直後の電圧は、組んで見ないと判りません。

此の後は実測して抵抗値を決めていきます。

使われているDACチップは、デジタル部とアナログ部の二箇所に5Vの電源が必要なんですね。

電源トランスは8V2Aの巻き線が一組。

この場合注意が必要なのは、同じ5Vだから一組の電源で・・・・・・。

と考えては駄目です。

デジタル部から発生するノイズがアナログ部に流れます。

理想は2トランスの別電源(理想ですけどね)。

電源トランスを特注するのも面白いんですが、其処までは良いかなー・・・(後で後悔するかも・・)。

とりあえず一組の巻線から、二つのブリッジダイオードへ接続して、直流回路は完全に分ける事にしました(乾電池なら簡単なのに・・)。

でね・・・・・・・。

DACチップの消費電流は、多めに見積もっても精々10mA程度(山勘ですけど)。

トランスにはタップリの余裕が有るのです。

単に抵抗を噛ませて5Vに落とすのではなく、無駄電流を抵抗に流す分圧回路にしました。

抵抗に100mA程度流せば、DACの電流変動に影響されない電源が作れます。

そんなこんなで、只今抵抗値の計算中(あ、難しくないですよ。単なるオームの法則)。

ストックルームからブリッジダイオードを持ってこなくちゃ。

で、二階のストックルームから持って来たダイオードとコンデンサー。

この程度は常にストックして有ります。

大事な回路図。

面倒なので一組しか書いて有りませんが、ダイオード込みでもう一組有ります。

R3の抵抗器には100mA程度流します。もっと流した方が安定?

ウーーン。間違いは無いのですが抵抗器の発熱を考えるとこの程度が常識範囲。

DACチップに流れる(と思う)電流値の10倍流しますので、十分に安定する筈です。

ダイオード直後の電圧は、組んで見ないと判りません。

此の後は実測して抵抗値を決めていきます。

今朝も早よからフライス仕事。

って思っていたんだけど、ベッドから降りたら腰に可也の疲れが溜まっている。

日記(一応毎日つけています)を見直したら、5日間、毎日フライス仕事をしていた。

世の中の常識として、週休二日だよね。

と言う事はそろそろ休まないと拙いんじゃない?

で、ピンキー君。休みだから昼間からお酒を・・・・・・・・・・・。

と成らないのがエライ(昔はよくやっていた、笑)。

作業台に乗せたのは・・・・・・・。

CD用のDAコンバーターです。CDの再生には非常に大切な部分。

まあ、写真で判りますよね。可也弄って有ります。と言ってもうネタが尽きてはいないんですね。

DACチップへの電源。この質で無茶苦茶音が変わります。

此処の部分、ノーマルの侭。一時乾電池で動かそうとして、部品も揃えたのですが、聞いている途中で電池交換なんてしたくない。

AC電源(と言ってもバッテリー電源ですが、汗)で使いたいよね。

もうとっくに改造方法は決まっていたんだけど、なにしろ其れを弄る暇が無い。

頑張れば、今日中に出来ちゃうんじゃないかい?

そんな事で始めます。最後に弄ってから可也の時間が経っているので、今の状態も完全には覚えていない。

過去の改造記録を読んで、頭のリセッティングから始めます。

DACの出力にトランスを入れているのは僕くらいかなー・・・・。

勿論、バランス出力です。

って思っていたんだけど、ベッドから降りたら腰に可也の疲れが溜まっている。

日記(一応毎日つけています)を見直したら、5日間、毎日フライス仕事をしていた。

世の中の常識として、週休二日だよね。

と言う事はそろそろ休まないと拙いんじゃない?

で、ピンキー君。休みだから昼間からお酒を・・・・・・・・・・・。

と成らないのがエライ(昔はよくやっていた、笑)。

作業台に乗せたのは・・・・・・・。

CD用のDAコンバーターです。CDの再生には非常に大切な部分。

まあ、写真で判りますよね。可也弄って有ります。と言ってもうネタが尽きてはいないんですね。

DACチップへの電源。この質で無茶苦茶音が変わります。

此処の部分、ノーマルの侭。一時乾電池で動かそうとして、部品も揃えたのですが、聞いている途中で電池交換なんてしたくない。

AC電源(と言ってもバッテリー電源ですが、汗)で使いたいよね。

もうとっくに改造方法は決まっていたんだけど、なにしろ其れを弄る暇が無い。

頑張れば、今日中に出来ちゃうんじゃないかい?

そんな事で始めます。最後に弄ってから可也の時間が経っているので、今の状態も完全には覚えていない。

過去の改造記録を読んで、頭のリセッティングから始めます。

DACの出力にトランスを入れているのは僕くらいかなー・・・・。

勿論、バランス出力です。

愛用のDAコンバーターから余計な回路を切り離しました。

過去に散々味わっています。必要の無い配線を取り外すと、ウソッと言う位、音がフレッシュに成るのを・・。

だから、必要の無い回路は絶対にNGなんですね(アンプ内に便利な回路を入れたら、僕は,あその程度かって、笑)。

昨夜は、DAコンバーターもビックリしたみたいでバランスを崩しました。

今夜は・・・・・・。

超ご機嫌。

まあ、こんなものです。

装置を弄って、直ぐの判断はまずダメ。

最低でも一昼夜は置いての判断が必要です。

昔、オーディオ雑誌で即時切替をしないと正しい判断は出来ない。ナンテ書いていた執筆者がいましたが、僕に言わせりゃオイオイ。自分の能力の無さを白状したとしか思えません。

音の聞き比べは、過去の音との聞き比べ。それが出来ないと正しい判断は無理です。

この場合、音の聞き比べではなく、音楽の聞き比べなんですけどね。

今夜のDAコンバーター、今迄で最高の演出。音楽が楽しい(そう、これが一番大事)。

あのチョイヤバイ電源でも此処迄出る。

乾電池にしたら・・・・。

装置を弄るのが好きな人。

弄った時間の十倍は聞きましょう。

正しい判断の基本です。

過去に散々味わっています。必要の無い配線を取り外すと、ウソッと言う位、音がフレッシュに成るのを・・。

だから、必要の無い回路は絶対にNGなんですね(アンプ内に便利な回路を入れたら、僕は,あその程度かって、笑)。

昨夜は、DAコンバーターもビックリしたみたいでバランスを崩しました。

今夜は・・・・・・。

超ご機嫌。

まあ、こんなものです。

装置を弄って、直ぐの判断はまずダメ。

最低でも一昼夜は置いての判断が必要です。

昔、オーディオ雑誌で即時切替をしないと正しい判断は出来ない。ナンテ書いていた執筆者がいましたが、僕に言わせりゃオイオイ。自分の能力の無さを白状したとしか思えません。

音の聞き比べは、過去の音との聞き比べ。それが出来ないと正しい判断は無理です。

この場合、音の聞き比べではなく、音楽の聞き比べなんですけどね。

今夜のDAコンバーター、今迄で最高の演出。音楽が楽しい(そう、これが一番大事)。

あのチョイヤバイ電源でも此処迄出る。

乾電池にしたら・・・・。

装置を弄るのが好きな人。

弄った時間の十倍は聞きましょう。

正しい判断の基本です。