小物パーツを付け終えてふと気が付いた。

トランスケースの穴開けは大丈夫だろうか?

今回、シャシの外に10個のトランスが付きます。

裸のトランスですからケースは必須(高圧が掛かっている端子がむき出し)。

なにしろ2年以上前に引いた図面です。細かな穴位置が・・・・・・・。

仮組みをして確認です。

エーーー、バッチリ。と言いながらOPTケースの側板を作っていないのに気付いたりして・・(大汗)。

外寸は出来ているので穴開けネジ切りだけです。

写真の説明。

細長い2個のケース。イコライザー段のトランスが片側3個入ります。

手前の中途半端な壁がOPTケースの一部。

穴が4個開いていますが、此れは出力端子の穴です。

トランスから出ますから、シャシに穴を開けると配線が長くなります。

ケースに付けてしまえば簡単です(実はこれも忘れていて・・・・汗)。

電源部が最初の計画と変わりました(最初はプリ部の電源とドライブ部の電源の2台)。

其れを片chのプリ部とドライブ部を一つのシャシにしました。

結果、本体側のメタコンの位置を変更しないといけなくなりました。

メタコンが並んだリアパネルだけ作り直しです。

トランスケースの穴開けは大丈夫だろうか?

今回、シャシの外に10個のトランスが付きます。

裸のトランスですからケースは必須(高圧が掛かっている端子がむき出し)。

なにしろ2年以上前に引いた図面です。細かな穴位置が・・・・・・・。

仮組みをして確認です。

エーーー、バッチリ。と言いながらOPTケースの側板を作っていないのに気付いたりして・・(大汗)。

外寸は出来ているので穴開けネジ切りだけです。

写真の説明。

細長い2個のケース。イコライザー段のトランスが片側3個入ります。

手前の中途半端な壁がOPTケースの一部。

穴が4個開いていますが、此れは出力端子の穴です。

トランスから出ますから、シャシに穴を開けると配線が長くなります。

ケースに付けてしまえば簡単です(実はこれも忘れていて・・・・汗)。

電源部が最初の計画と変わりました(最初はプリ部の電源とドライブ部の電源の2台)。

其れを片chのプリ部とドライブ部を一つのシャシにしました。

結果、本体側のメタコンの位置を変更しないといけなくなりました。

メタコンが並んだリアパネルだけ作り直しです。

トランスの予備配線が終わりました。

数えて見て自分でもビックリ。

左右で18個のトランスが乗ります。金額の事は考えません(大汗)。

もう、自分用のプリアンプは此れが最後だよね。

そんな訳で、『まあいいか。』は絶対にNG。

プリアンプ天板へ、小物パーツの取り付け開始。

前にアップしましたけど、兎に角穴が多い。

正直、穴開け加工中に、この穴は何の為にあけるんだっけ?

2年半前に書いた図面ですので、細かな事は見事に忘れています。

で・・・・・・。

小物パーツが全て付いた。

全ての穴が塞がった(残りはトランス関係の穴のみ)。

シッカリと図面を書いておいたので、何も考えずに図面の指定通りにパーツを付けたのです。

図面を省略していたら・・・・(冷汗)。

トランスを取り付ける前に、アースライン、ヒーター配線、B電源辺りの配線を始めます。

トランスをつけちゃうと重くて苦労が見えますので・・・。

数えて見て自分でもビックリ。

左右で18個のトランスが乗ります。金額の事は考えません(大汗)。

もう、自分用のプリアンプは此れが最後だよね。

そんな訳で、『まあいいか。』は絶対にNG。

プリアンプ天板へ、小物パーツの取り付け開始。

前にアップしましたけど、兎に角穴が多い。

正直、穴開け加工中に、この穴は何の為にあけるんだっけ?

2年半前に書いた図面ですので、細かな事は見事に忘れています。

で・・・・・・。

小物パーツが全て付いた。

全ての穴が塞がった(残りはトランス関係の穴のみ)。

シッカリと図面を書いておいたので、何も考えずに図面の指定通りにパーツを付けたのです。

図面を省略していたら・・・・(冷汗)。

トランスを取り付ける前に、アースライン、ヒーター配線、B電源辺りの配線を始めます。

トランスをつけちゃうと重くて苦労が見えますので・・・。

2台の電源が完成。

ついに本体に掛かります。

で、まず下準備。

今回のプリアンプ。兎に角沢山のトランスが入ります。

此処で問題なのが、僕愛用のトランス。

色々な使い方が出来るのですが、使用目的に合った結線をしないといけません。

その中の一つのトランス。左右で1個ずつ。

図面を見て下さい。こんなに予備配線が必要なんですね。

で、トランスのサイズ。

老眼の進んだ目にはきつい(汗)。

でも写真でお判りでしょうが、予備配線は終わっています。

なんか以前よりも上手くなった様な・・・・・・。

で、納得。

最近、Nゲージで無茶苦茶細かな作業を強いられています。

それと比べたら簡単なんですね(笑)。

今日はこれから雑用。

残りのトランスの予備配線は明日掛かります。

ちなみに、予備配線に使う材料は極細の錫メッキ線とテフロンチューブ(半田の熱で溶けない)。

どちらもネットで入手出来ます。

勿論フラックスは良質な物。半田のツキの良い酸性の物はNGです。

ついに本体に掛かります。

で、まず下準備。

今回のプリアンプ。兎に角沢山のトランスが入ります。

此処で問題なのが、僕愛用のトランス。

色々な使い方が出来るのですが、使用目的に合った結線をしないといけません。

その中の一つのトランス。左右で1個ずつ。

図面を見て下さい。こんなに予備配線が必要なんですね。

で、トランスのサイズ。

老眼の進んだ目にはきつい(汗)。

でも写真でお判りでしょうが、予備配線は終わっています。

なんか以前よりも上手くなった様な・・・・・・。

で、納得。

最近、Nゲージで無茶苦茶細かな作業を強いられています。

それと比べたら簡単なんですね(笑)。

今日はこれから雑用。

残りのトランスの予備配線は明日掛かります。

ちなみに、予備配線に使う材料は極細の錫メッキ線とテフロンチューブ(半田の熱で溶けない)。

どちらもネットで入手出来ます。

勿論フラックスは良質な物。半田のツキの良い酸性の物はNGです。

数日前から掛かっているプリの電源部。

本日午後、1台完成。

直ぐに2台目に掛かります。

1台目で組む手順が判ったので2台目は早いと思います。

で、トランスケースのアルマイトが仕上がったと連絡が来ました。

一色ですけど点数が多いので其れ成りの値段・・・・・・。

週明けに貰って来て、直ぐに彫刻屋さん。

チャクチャクと進んでいます。

本日午後、1台完成。

直ぐに2台目に掛かります。

1台目で組む手順が判ったので2台目は早いと思います。

で、トランスケースのアルマイトが仕上がったと連絡が来ました。

一色ですけど点数が多いので其れ成りの値段・・・・・・。

週明けに貰って来て、直ぐに彫刻屋さん。

チャクチャクと進んでいます。

昨日は片側のアースラインを引き終えました。

で、アースラインの引き回し方。

上が普通の回路図の書き方です。回路図的にはOKですが実際の引き回しではNGです。

実際の引き回しは下の方が正解です。

で・・・・・・(笑)。

ケミコンが3個封入されているブロックケミコンを使うと、自動的に下の配線に成ります。

ブロックケミコンって非常に便利なのですが音質的には・・・?

で、アースラインの引き回し方。

上が普通の回路図の書き方です。回路図的にはOKですが実際の引き回しではNGです。

実際の引き回しは下の方が正解です。

で・・・・・・(笑)。

ケミコンが3個封入されているブロックケミコンを使うと、自動的に下の配線に成ります。

ブロックケミコンって非常に便利なのですが音質的には・・・?

二日間、サボりました。雑用がたまりにたまって・・・。

そんな訳で配線は今日からスタートです。

暫くぶりのプリなので要領が悪い(下準備をしておけば簡単だったのにって・・・)。

配線の引き回しには迷いません。自分の法則が出来ているので、其れに忠実に引き回すだけです。

で、例のアースライン。

5Pの3番ピンを手前の4Pラグのセンターへ繋ぎます(つまり此処がアースポイント)。

あ、電流が流れる訳ではないので、手近の所へ落としただけです。

どこでもかまいません。

で、フローティング配線。

ドライブ段のヒーター巻き線(12,6V)。

此処から出ている配線は・・・・・。

5Pソケットの1番と2番へ接続。何処もシャシに落としていないんです。

落としちゃダメなんですよね(笑)。

アースを落とす基本。インピーダンスの高い方で落とす事。

ピンケーブルも同じです。

そんな訳で配線は今日からスタートです。

暫くぶりのプリなので要領が悪い(下準備をしておけば簡単だったのにって・・・)。

配線の引き回しには迷いません。自分の法則が出来ているので、其れに忠実に引き回すだけです。

で、例のアースライン。

5Pの3番ピンを手前の4Pラグのセンターへ繋ぎます(つまり此処がアースポイント)。

あ、電流が流れる訳ではないので、手近の所へ落としただけです。

どこでもかまいません。

で、フローティング配線。

ドライブ段のヒーター巻き線(12,6V)。

此処から出ている配線は・・・・・。

5Pソケットの1番と2番へ接続。何処もシャシに落としていないんです。

落としちゃダメなんですよね(笑)。

アースを落とす基本。インピーダンスの高い方で落とす事。

ピンケーブルも同じです。

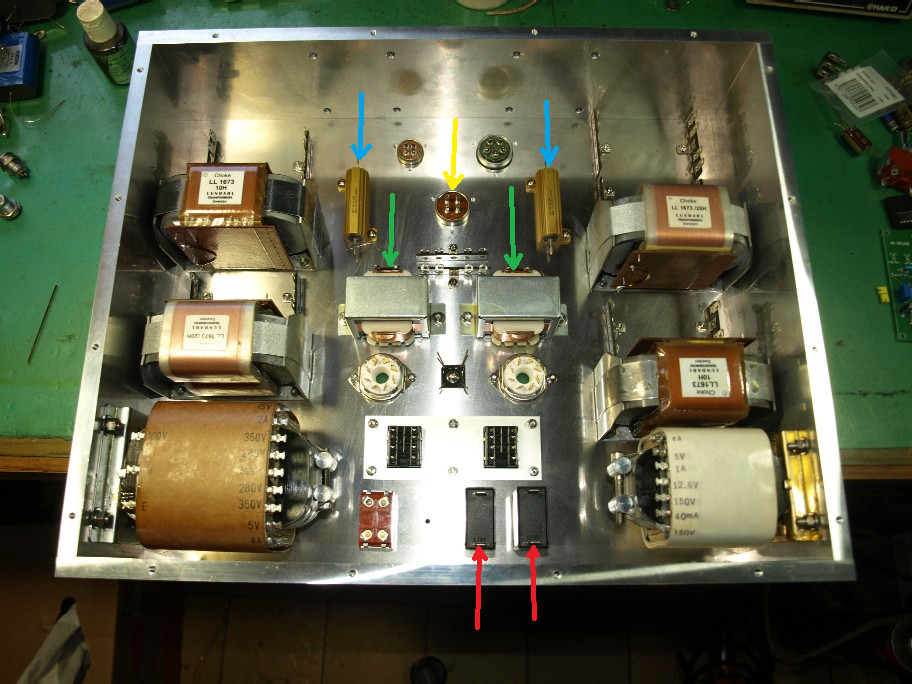

昨日アップしました電源シャシ内部。

もう少し詳しく説明しますね。

手前両端が電源トランス。その上二つが其々のチョークトランスです。

チョークインプットの場合、1個のチョークではリップルを取り切れません。

その様な訳で2個のチョークを使います。

回路としては、整流管→チョーク→コンデンサー→チョーク→コンデンサー、更に此の後に青矢印のメラルクラッド抵抗器→コンデンサーで終了です。

整流管ソケットに挟まれている四角のパーツ。

ヒーター整流用のブリッジダイオード。緑矢印の2個のチョークがヒーターのリップルフィルターです。

流石に此処はコンデンサーインプット(笑)。単なる抵抗負荷で電流値が一定ですので、此れでOKです。

コンデンサーインプットの場合、ダイオード直後のコンデンサー容量で出力電圧を調整出来ますので便利です。

黄矢印のメタコンはAC電源用。得意のスタッカードですので4Pが必要に成ります。

その後の二つのメタコン。4Pは其々のB電源出力。

5Pは其々のヒーター出力です。ドライブ段のヒーターはAC点火です。

で余った1P。此れがアンプ本体と繋がるアースラインです。

此れが有るので電源回路をフローティング出来るんですね。

赤矢印は其々の電源トランスに入るブレーカー。

基本的にヒューズは使いません。

ブレーカー後の2個の四角なソケット。タイマーとリレーのソケットです。

使う理由はこの後説明しますね。

あ、ブレーカーと電源SWの間の小さな穴。

LED用の穴です。何色にしようかなー・・・・。

先日出しました、トランスケースのアルマイト加工。

まだ、上がって来ていません。勿論値段も・・・・・。

今回は一色なので、前回の様な値段には成らないかと・・・・(チョイ怖い)。

その後彫刻も有りますし・・・。

もう少し詳しく説明しますね。

手前両端が電源トランス。その上二つが其々のチョークトランスです。

チョークインプットの場合、1個のチョークではリップルを取り切れません。

その様な訳で2個のチョークを使います。

回路としては、整流管→チョーク→コンデンサー→チョーク→コンデンサー、更に此の後に青矢印のメラルクラッド抵抗器→コンデンサーで終了です。

整流管ソケットに挟まれている四角のパーツ。

ヒーター整流用のブリッジダイオード。緑矢印の2個のチョークがヒーターのリップルフィルターです。

流石に此処はコンデンサーインプット(笑)。単なる抵抗負荷で電流値が一定ですので、此れでOKです。

コンデンサーインプットの場合、ダイオード直後のコンデンサー容量で出力電圧を調整出来ますので便利です。

黄矢印のメタコンはAC電源用。得意のスタッカードですので4Pが必要に成ります。

その後の二つのメタコン。4Pは其々のB電源出力。

5Pは其々のヒーター出力です。ドライブ段のヒーターはAC点火です。

で余った1P。此れがアンプ本体と繋がるアースラインです。

此れが有るので電源回路をフローティング出来るんですね。

赤矢印は其々の電源トランスに入るブレーカー。

基本的にヒューズは使いません。

ブレーカー後の2個の四角なソケット。タイマーとリレーのソケットです。

使う理由はこの後説明しますね。

あ、ブレーカーと電源SWの間の小さな穴。

LED用の穴です。何色にしようかなー・・・・。

先日出しました、トランスケースのアルマイト加工。

まだ、上がって来ていません。勿論値段も・・・・・。

今回は一色なので、前回の様な値段には成らないかと・・・・(チョイ怖い)。

その後彫刻も有りますし・・・。