自分のアンプの測定の序に・・・・・・。

アンプを理解している方なら、この測定の結果は判っていますよね。

このような結果が出る様に、現代のアンプは設計されています。

つまり今回の測定結果は設計通りにこのアンプは動いている良い子なんですネ(笑)。

俎上に上げたのは・・・・・・。

高級アンプを作っている超有名メーカー製。

こいつを僕のアンプと同じ状態で測定しますね。

要は片チャンネルは15Ω負荷。

反対チャンネルは50Ω負荷。

50Ωの方に反対チャンネルの1,825倍の電圧が出たら、インピーダンス変動が有っても同じ出力(電力)をスピーカーに加えている事に成ります。

僕のアンプは残念ながら1,6倍しか出なかった。

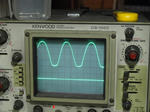

こんな感じで測定です。

で、両チャンネルの出力を見ると・・・・・・・・。

まったく同じ出力電圧。

素晴らしい。設計通りに動いている。

で、出力を計算すると

15Ωで5Vだから先ほどと同じ1,666666W。

50Ωでも5Vだから0,5Wしか出ていないんですね。

1/3以下の出力です。

これをどう捉えるかは、皆さんしだいです。

ちなみに真空管アンプでもNFを掛けますと半導体アンプに近づきます。

更に追記。

今日の実験、初めての測定ですけど結果は判っていました。

アンプを判っている方なら今更測るなよ。と言う測定です(判っていない人にだけ興味が有るかと・・)。

もう10年前に此処に書いているんですね。

http://hayashilab.syuriken.jp/auteidenatu1.htm

そんな訳で、今一気乗りのしない測定でも有ったのです。

こんなの判っているーって(笑)。

アンプを理解している方なら、この測定の結果は判っていますよね。

このような結果が出る様に、現代のアンプは設計されています。

つまり今回の測定結果は設計通りにこのアンプは動いている良い子なんですネ(笑)。

俎上に上げたのは・・・・・・。

高級アンプを作っている超有名メーカー製。

こいつを僕のアンプと同じ状態で測定しますね。

要は片チャンネルは15Ω負荷。

反対チャンネルは50Ω負荷。

50Ωの方に反対チャンネルの1,825倍の電圧が出たら、インピーダンス変動が有っても同じ出力(電力)をスピーカーに加えている事に成ります。

僕のアンプは残念ながら1,6倍しか出なかった。

こんな感じで測定です。

で、両チャンネルの出力を見ると・・・・・・・・。

まったく同じ出力電圧。

素晴らしい。設計通りに動いている。

で、出力を計算すると

15Ωで5Vだから先ほどと同じ1,666666W。

50Ωでも5Vだから0,5Wしか出ていないんですね。

1/3以下の出力です。

これをどう捉えるかは、皆さんしだいです。

ちなみに真空管アンプでもNFを掛けますと半導体アンプに近づきます。

更に追記。

今日の実験、初めての測定ですけど結果は判っていました。

アンプを判っている方なら今更測るなよ。と言う測定です(判っていない人にだけ興味が有るかと・・)。

もう10年前に此処に書いているんですね。

http://hayashilab.syuriken.jp/auteidenatu1.htm

そんな訳で、今一気乗りのしない測定でも有ったのです。

こんなの判っているーって(笑)。

重い腰(体重かも、汗)を持ち上げて、作業机の上。

チャンデバ用に作った逆相アンプ。

OPTが4個入っている事でお判りの様に4チャンネルアンプを2チャンネル逆相アンプにしたものです。

逆相アンプについては過去のBLOGを見て下さい。

今回測定したいのは、スピーカーのインピーダンス変動に逆相アンプは強いのか?

もっとも測定出来るのは静特性で、実際に知りたい動特性は判らないんですけどね。

まあ、一応見てみようと言う・・・・・・。

で、一番違うクリッピングの仕方を見て下さい。

シングルアンプならおなじみの上下非対称のクリッピング波形。

逆相アンプは・・・・・・。

見事に上下が対象です。

じゃあ、音にどう影響するのか・・?

判りません。もしこれだけで音の判断をしたらシングルアンプはプッシュブルアンプに絶対敵いません。

測定の結果と聴感の因果関係ってほとんど判っていないんですね。

勿論この波形はスピーカー端子に抵抗を繋いで測定。

スピーカーを繋いだら・・・・・?

アンプを測っているのかスピーカーを測っているのか判らなくなります。

で、今回知りたいインピーダンス変動と出力の関係は・・・?

15Ω負荷で5Vの出力に成る様にセットしました。

この場合の出力は1,66666W。

50Ωに負荷抵抗を交換。

同じ入力に対して8Vの出力です。

計算すると1,28W。

つまりスピーカーインピーダンスが3倍以上に上がっても8割近い出力が出るのです。

2割程度の変動、人間の耳で判るかどうか?

あ、この変動。残念ながら逆相アンプと単なるパラレルアンプではほんの若干(測定誤差範囲)の差しか認められませんでした。

さて、問題の半導体アンプ。

ヘヘ・・・・・・・

続く。

チャンデバ用に作った逆相アンプ。

OPTが4個入っている事でお判りの様に4チャンネルアンプを2チャンネル逆相アンプにしたものです。

逆相アンプについては過去のBLOGを見て下さい。

今回測定したいのは、スピーカーのインピーダンス変動に逆相アンプは強いのか?

もっとも測定出来るのは静特性で、実際に知りたい動特性は判らないんですけどね。

まあ、一応見てみようと言う・・・・・・。

で、一番違うクリッピングの仕方を見て下さい。

シングルアンプならおなじみの上下非対称のクリッピング波形。

逆相アンプは・・・・・・。

見事に上下が対象です。

じゃあ、音にどう影響するのか・・?

判りません。もしこれだけで音の判断をしたらシングルアンプはプッシュブルアンプに絶対敵いません。

測定の結果と聴感の因果関係ってほとんど判っていないんですね。

勿論この波形はスピーカー端子に抵抗を繋いで測定。

スピーカーを繋いだら・・・・・?

アンプを測っているのかスピーカーを測っているのか判らなくなります。

で、今回知りたいインピーダンス変動と出力の関係は・・・?

15Ω負荷で5Vの出力に成る様にセットしました。

この場合の出力は1,66666W。

50Ωに負荷抵抗を交換。

同じ入力に対して8Vの出力です。

計算すると1,28W。

つまりスピーカーインピーダンスが3倍以上に上がっても8割近い出力が出るのです。

2割程度の変動、人間の耳で判るかどうか?

あ、この変動。残念ながら逆相アンプと単なるパラレルアンプではほんの若干(測定誤差範囲)の差しか認められませんでした。

さて、問題の半導体アンプ。

ヘヘ・・・・・・・

続く。

只今の僕の作業机の上。

例のスピーカーチェック用のアンプのチェック。

作ってから30年近く経っているんですね。そのアンプの出力をタンノイのツィーターに直に加えます。

僕が何を言いたいのか判りますよね。

ネットワークを介さないで直に信号を入れる怖さ。この意味の判らない人はアンプやスピーカーを弄ってはいけません。壊しますよーーーーー。

ウーハーは使用帯域外の信号を入れても平気です。

ツィーターはユニットの最低周波数より低い信号を入れると壊れます。

昔、ツィーターの音量を上げたくて、シリーズに入っていたコンデンサーを短絡した方がいました。

結果は判りますよね。

オーディオ機器を弄りたいのでしたら、最低限の基礎知識は必要です。基礎知識無しで耳だけの判断・・・・・・・・(怖)。

最初にこのアンプに必要な特性を考えましょう。

1) 最大出力は5W程度で充分。

2) 絶対にショックノイズ等を出さない。

3) 絶対にDC漏れが無い。

4) 絶対に発振の恐れが無い。

この条件を完璧にこなさないとユニットを壊す恐れが大きいのです。

この条件に当て嵌まるアンプは・・・・・・・?

OPT付きの真空管アンプがピッタリ。

直熱管はブッブー。ノイズの点で失格です。

きっと10年位使っていなかったこのアンプ。

10年前には動いていたし、それ以来使っていなかったので平気な筈。って考えていませんか?

以前、古いアンプを保管していたあるお客様。

『アンプは腐らないし・・・。』

エーーーー、僕に言わせりゃアンプも腐ります。

長期使わなかったアンプにスピーカーを繋ぎアンプに火を入れるなんて自殺行為。

何が起きても知りませんよー。

今回、何かが起きたらお客様から預かったタンノイを壊します。

と言う事で、タンノイのチェックの前にアンプのチェックなんですね。

元気な事が証明されましたが、ピンキー君は信じない。この後数時間連続運転で異常が出なかったら信じます(勿論100%では有りません)。

で、今回のアンプの中身。

30年前の下手な配線(汗)。でも当時からアース母線を使っていなかったのには感心。

整流管を使っていないのは単にコストの問題です。

ちなみにパワー管は6L6の三結。

初段管はECC82を単管接続。

30年前のアンプと今作っている僕のアンプ。

回路の変更が無いのがなんと言うか・・・・・・(笑)。

回路に凝ると故障率が上がるのが一番気に成っています。

昨日組み上げたパワーアンプ。

今日は朝一で測定。

何度も書いていますが、最初は真空管に掛かる電圧と流れる電流の測定。

何度も組んだアンプですが最初の電圧測定は緊張します。

何かのトラブルを早期に発見して直ぐに電源を切らないと拙い。

ノンビリ測定なんて出来ないんです。

兎に角素早く。

電圧、電流が正常ならその後はノンビリと・・・・・・・。

今回のアンプはトランス類が全て過去に経験済みの物ばかり。

安心していますけど、初めて使ったトランスが入っているなら、発信機の信号を入れて周波数の特性を測らないと絶対に駄目です。

耳での判断はNG。

トランス二次側のターミネーター抵抗値の調整をして(測定器だけで調整)、それから耳での判断。

其れをしないでこのトランスの音はなんて言うのは拙いんです。

今回組み上げて勿論ノン調整。

一発でOKサイン。

全てのデーターを取り、お客様のカルテ(パソコンに入れています)に記入。

こうすれば長期使用で新しい時とどう変わったが一目瞭然。

で、忘れてた・・・・・・・・。

お客様に送ったメールの内容は。

『電源ケーブルの長さはどの位が必要でしょうか?』

ハハハハハ・・・・・・・。

今日は朝一で測定。

何度も書いていますが、最初は真空管に掛かる電圧と流れる電流の測定。

何度も組んだアンプですが最初の電圧測定は緊張します。

何かのトラブルを早期に発見して直ぐに電源を切らないと拙い。

ノンビリ測定なんて出来ないんです。

兎に角素早く。

電圧、電流が正常ならその後はノンビリと・・・・・・・。

今回のアンプはトランス類が全て過去に経験済みの物ばかり。

安心していますけど、初めて使ったトランスが入っているなら、発信機の信号を入れて周波数の特性を測らないと絶対に駄目です。

耳での判断はNG。

トランス二次側のターミネーター抵抗値の調整をして(測定器だけで調整)、それから耳での判断。

其れをしないでこのトランスの音はなんて言うのは拙いんです。

今回組み上げて勿論ノン調整。

一発でOKサイン。

全てのデーターを取り、お客様のカルテ(パソコンに入れています)に記入。

こうすれば長期使用で新しい時とどう変わったが一目瞭然。

で、忘れてた・・・・・・・・。

お客様に送ったメールの内容は。

『電源ケーブルの長さはどの位が必要でしょうか?』

ハハハハハ・・・・・・・。

此処ずっと掛かりっ切りだったパワーアンプ。

中身は従来の物と同じですが、OPTを外に出しましたので兎に角コンパクトにしたい。

実際、買われるお客様の要望として小型にして。と言うのが兎に角多いのです。

確かに同じ性能なら小型の方が使い易い。

遂に出来上がりました。

初めてのお披露目。

サイズは横幅が400、奥行きが280。これ以上小さくするのはもう勘弁。

真空管アンプに限らず、電子装置の寿命って温度で殆ど決まるんですね。

たとえばケミコン、温度が10℃上がると寿命は半分と言われています。

逆に言えば10℃温度を下げれば寿命は倍。

こう言われると、コンパクトアンプの寿命が短い訳判りますよね。

僕のパワー管の使い方は結構ギリギリの使い方です。

でも寿命は短く有りません。真空管の放熱を考えて作っているからなんですね。

極論として、シッカリと冷却さえ出来れば定格をオーバーしても平気なんです。

まあ、内部が真空なので放熱が厳しいんですけどね。

で、出来上がりましたが動作チェックは明日。

疲れた頭でのチェックは非常に危ない。

頭をリフレッシュさせて明日はノンビリとチェックです。

アンプ内の放熱を考えたらステンシャシって結構危ないんですよー。

中身は従来の物と同じですが、OPTを外に出しましたので兎に角コンパクトにしたい。

実際、買われるお客様の要望として小型にして。と言うのが兎に角多いのです。

確かに同じ性能なら小型の方が使い易い。

遂に出来上がりました。

初めてのお披露目。

サイズは横幅が400、奥行きが280。これ以上小さくするのはもう勘弁。

真空管アンプに限らず、電子装置の寿命って温度で殆ど決まるんですね。

たとえばケミコン、温度が10℃上がると寿命は半分と言われています。

逆に言えば10℃温度を下げれば寿命は倍。

こう言われると、コンパクトアンプの寿命が短い訳判りますよね。

僕のパワー管の使い方は結構ギリギリの使い方です。

でも寿命は短く有りません。真空管の放熱を考えて作っているからなんですね。

極論として、シッカリと冷却さえ出来れば定格をオーバーしても平気なんです。

まあ、内部が真空なので放熱が厳しいんですけどね。

で、出来上がりましたが動作チェックは明日。

疲れた頭でのチェックは非常に危ない。

頭をリフレッシュさせて明日はノンビリとチェックです。

アンプ内の放熱を考えたらステンシャシって結構危ないんですよー。

力仕事(重い部品が多い)のシャシ組み立てと部品の取り付けが終り、配線開始です。

勿論、何時もの通りに実体図を書いてます。

この実体図。秘訣は1/1スケールで書く事。

現物と同じですから、細かなパーツをあてがって、実際の配置が理解出来ます。

と言うか、この実体図を描きながらシャシの設計が有るんですね。

シャシの部品配置は上から見ただけでは絶対に駄目で、シャシ内部の部品配置も同時に考えます。

其れをしないでシャシの穴あけをしちゃうと、配線に入ってからアチャーと言う目に遭います(過去に散々、汗)。

特にラグの配置でその人の腕が判ります。

ラグの配置は単に配線のし易さや見てくれだけでなく、将来の修理のし易さにも凄く係わるのですね。

で、僕は真空管ソケットの足にはじかに抵抗やコンデンサーを付けません。

小物パーツは全てラグ上に配置。見てくれも良いですし、修理のし易さは抜群(別に故障が多い訳じゃないですよ、笑)。

僕のアンプは、新しいノウハウが見つかった時に改造で戻ってくるのが多いので、パーツの外し易さって大事なのです。苦労するのは僕ですから・・・・・・・。

もう此処まで来ると、頭で考える事は殆ど無く、パートのおばさんの様な作業が続きます。

実体図どおりに配線をして、パーツを取り付けるだけです。

さあ、もう少し・・。

勿論、何時もの通りに実体図を書いてます。

この実体図。秘訣は1/1スケールで書く事。

現物と同じですから、細かなパーツをあてがって、実際の配置が理解出来ます。

と言うか、この実体図を描きながらシャシの設計が有るんですね。

シャシの部品配置は上から見ただけでは絶対に駄目で、シャシ内部の部品配置も同時に考えます。

其れをしないでシャシの穴あけをしちゃうと、配線に入ってからアチャーと言う目に遭います(過去に散々、汗)。

特にラグの配置でその人の腕が判ります。

ラグの配置は単に配線のし易さや見てくれだけでなく、将来の修理のし易さにも凄く係わるのですね。

で、僕は真空管ソケットの足にはじかに抵抗やコンデンサーを付けません。

小物パーツは全てラグ上に配置。見てくれも良いですし、修理のし易さは抜群(別に故障が多い訳じゃないですよ、笑)。

僕のアンプは、新しいノウハウが見つかった時に改造で戻ってくるのが多いので、パーツの外し易さって大事なのです。苦労するのは僕ですから・・・・・・・。

もう此処まで来ると、頭で考える事は殆ど無く、パートのおばさんの様な作業が続きます。

実体図どおりに配線をして、パーツを取り付けるだけです。

さあ、もう少し・・。

ゴチャゴチャだった抵抗器を整理したのはこの所為です。

パワーアンプシャシの天板。

アルマイト加工も終り、組み立てるだけ。

僕のパワーアンプ作りでは此処まで出来ちゃうと六割完成です。イヤ七割かも?

天板だけの内に部品は取り付け。枠が無い方がネジを締め易いのです。

こんな作り方が出来るのも天板が厚いから。

証拠写真。

重いOPTを取り付けても平気の平左。

でも、シャシの重要性の判っていないオーディオマニア、多過ぎます。

パワーアンプシャシの天板。

アルマイト加工も終り、組み立てるだけ。

僕のパワーアンプ作りでは此処まで出来ちゃうと六割完成です。イヤ七割かも?

天板だけの内に部品は取り付け。枠が無い方がネジを締め易いのです。

こんな作り方が出来るのも天板が厚いから。

証拠写真。

重いOPTを取り付けても平気の平左。

でも、シャシの重要性の判っていないオーディオマニア、多過ぎます。

暫らく振りにアナログの仕事に入り一安心(笑)。

看板、下ろしたくないですからね。

昨日から入っているシャシ設計。未だ終っていません。

配線の引き回しは後での手直しが出来ますが、シャシの部品配置は手直し不可能(薄いシャシなら出来るんですけどね、涙)。

鑢で位置の調整なんて絶対にしたくない。

こう言う物の作図って、一気に書き上げるとまあ大体駄目。

組み立て途中で、いっけね、此処はこちらの方が良かった。なんてまず成ります。

ある部分の作図が終ったらコーヒータイム。最近の僕は庭の水やり(笑)。

咲いた花や花に集まるミツバチをボーっと見ながら頭のリフレッシュ。

その頭で先に書いた図面を見るとオイオイ。この方が良いよね。

単に理想的な部品配置だけでは駄目です。組み立て易さ(組み立て時にイライラしない)も重要ですし、長い間には故障も出ます。修理のし易さまで考えます。

20年後の事まで考えていると言ったら大袈裟でしょうか?

僕のアンプの基本理念。

万が一、僕に何かが有っても、アンプの基本が判っている人になら修理可能に作る事。

実際に此処へ出入りしていて、アンプの製作経験者なら誰にでも直せます。

基本に忠実に作っていますので。

明日で作図完成予定ですが、この辺は実際に書き上げてみないと・・・。

看板、下ろしたくないですからね。

昨日から入っているシャシ設計。未だ終っていません。

配線の引き回しは後での手直しが出来ますが、シャシの部品配置は手直し不可能(薄いシャシなら出来るんですけどね、涙)。

鑢で位置の調整なんて絶対にしたくない。

こう言う物の作図って、一気に書き上げるとまあ大体駄目。

組み立て途中で、いっけね、此処はこちらの方が良かった。なんてまず成ります。

ある部分の作図が終ったらコーヒータイム。最近の僕は庭の水やり(笑)。

咲いた花や花に集まるミツバチをボーっと見ながら頭のリフレッシュ。

その頭で先に書いた図面を見るとオイオイ。この方が良いよね。

単に理想的な部品配置だけでは駄目です。組み立て易さ(組み立て時にイライラしない)も重要ですし、長い間には故障も出ます。修理のし易さまで考えます。

20年後の事まで考えていると言ったら大袈裟でしょうか?

僕のアンプの基本理念。

万が一、僕に何かが有っても、アンプの基本が判っている人になら修理可能に作る事。

実際に此処へ出入りしていて、アンプの製作経験者なら誰にでも直せます。

基本に忠実に作っていますので。

明日で作図完成予定ですが、この辺は実際に書き上げてみないと・・・。