やっと真空管が付きました。此れが無いと配線のし様が無く・・・(汗)。

普通のアンプは、真空管ソケットをシャシに取り付け、そのソケットに真空管を差し込みます。

プリアンプまででしたら、此れで問題は起きません。

ところがヘッドアンプとも成りますと、扱う信号レベルが凄く低く、パワーアンプまでのトータルゲインはかなりの物。

ちょっとした振動を真空管に加えると、あっと言う間にハウリングの餌食。

マイクロフォンを扱うのと、同じ気遣いが必要に成ってくるのです。

で、防振ゴム。色々な種類が有りますが、僕の知っている限りでは此れが最高。

ソルボセインです。

数年前、テレビの実験で卵をソルボセインの上に落としました。

卵は割れなかったのです。

この鮮やかなブルーの物がソルボセイン。定尺は300×300。厚みは指定。硬さは3種類から選べます。

色はブルーが標準ですが、他の色の特注も可能。

チョイ高いのが難点。

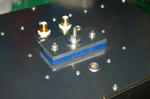

シャシの上は、この様なプレートとシャシの間でソルボセインを挟みます。

シャシ内部もアルミブロックとシャシの間にソルボセイン。

このブロックと表のアルミプレートを、ネジで止めて有るのです。この様にしてアルミブロックをシャシから浮かしています。

勿論、止めネジとシャシの間隔はたっぷり取り、その間もフローティングです。

この様に、防振には長所を発揮するソルボセインですが、使う所を間違うと、音楽の精彩が無くなります。

どんなに優れた物でも、適材適所です。

普通のアンプは、真空管ソケットをシャシに取り付け、そのソケットに真空管を差し込みます。

プリアンプまででしたら、此れで問題は起きません。

ところがヘッドアンプとも成りますと、扱う信号レベルが凄く低く、パワーアンプまでのトータルゲインはかなりの物。

ちょっとした振動を真空管に加えると、あっと言う間にハウリングの餌食。

マイクロフォンを扱うのと、同じ気遣いが必要に成ってくるのです。

で、防振ゴム。色々な種類が有りますが、僕の知っている限りでは此れが最高。

ソルボセインです。

数年前、テレビの実験で卵をソルボセインの上に落としました。

卵は割れなかったのです。

この鮮やかなブルーの物がソルボセイン。定尺は300×300。厚みは指定。硬さは3種類から選べます。

色はブルーが標準ですが、他の色の特注も可能。

チョイ高いのが難点。

シャシの上は、この様なプレートとシャシの間でソルボセインを挟みます。

シャシ内部もアルミブロックとシャシの間にソルボセイン。

このブロックと表のアルミプレートを、ネジで止めて有るのです。この様にしてアルミブロックをシャシから浮かしています。

勿論、止めネジとシャシの間隔はたっぷり取り、その間もフローティングです。

この様に、防振には長所を発揮するソルボセインですが、使う所を間違うと、音楽の精彩が無くなります。

どんなに優れた物でも、適材適所です。

ヘッドアンプのシャシは出来上がりましたが、重要部品を・・・・・。

此れを作らないと、真空管が収まりません。

なんせ、このヘッドアンプ。真空管ソケットを使いません。かなり思い切った方法です。

真空管をアルミブロックでサンドイッチ。そのブロックをソルボセイン(防振ゴム)でシャシからフローティング。

真空管の足には、直接接続ピンを・・。真空管ソケットの重量まで嫌った設計なのです。

今迄は、出来上がったアンプ内部の写真だけでしたから、この真空管押さえは初登場。

この写真で、構造がお解かりでしょうか?

二つのブロックをスプリングで押し付け合い、真空管を挟むと言う方法です。

昔はスプリングを使わないで、ブロックをネジ止めしていました。この時の、ネジの締め加減が難しいのですね。

チョットのトルクオーバーでパキン(真空管が割れるのです)。

何本割りましたか?(汗)。

で、この様の方法に変更。

裏側からの写真。キャップスクリューの頭が見えますね。

このスクリュー。反対側まで貫通していて先端にナット。

そのナットとブロックの間にスプリングを挟み、ブロック同士を挟みつけます。

指で強引に開くと、こんな感じです。結構強いスプリングなのですが、真空管の破損はゼロに成りました。

失敗を繰り返しながら、新しいアイディアが浮かんでくるのです。

今回は、このブロックと真空管の間に、ニッケルフェルトを挟みこむつもりです。

そのニッケルフェルトの厚み分だけ、ブロックの穴径を大きくしました。

簡単に大きくしました。なんて書いていますが、勿論それに合ったサイズの刃を購入。

失敗したら授業料です(汗)。

此れを作らないと、真空管が収まりません。

なんせ、このヘッドアンプ。真空管ソケットを使いません。かなり思い切った方法です。

真空管をアルミブロックでサンドイッチ。そのブロックをソルボセイン(防振ゴム)でシャシからフローティング。

真空管の足には、直接接続ピンを・・。真空管ソケットの重量まで嫌った設計なのです。

今迄は、出来上がったアンプ内部の写真だけでしたから、この真空管押さえは初登場。

この写真で、構造がお解かりでしょうか?

二つのブロックをスプリングで押し付け合い、真空管を挟むと言う方法です。

昔はスプリングを使わないで、ブロックをネジ止めしていました。この時の、ネジの締め加減が難しいのですね。

チョットのトルクオーバーでパキン(真空管が割れるのです)。

何本割りましたか?(汗)。

で、この様の方法に変更。

裏側からの写真。キャップスクリューの頭が見えますね。

このスクリュー。反対側まで貫通していて先端にナット。

そのナットとブロックの間にスプリングを挟み、ブロック同士を挟みつけます。

指で強引に開くと、こんな感じです。結構強いスプリングなのですが、真空管の破損はゼロに成りました。

失敗を繰り返しながら、新しいアイディアが浮かんでくるのです。

今回は、このブロックと真空管の間に、ニッケルフェルトを挟みこむつもりです。

そのニッケルフェルトの厚み分だけ、ブロックの穴径を大きくしました。

簡単に大きくしました。なんて書いていますが、勿論それに合ったサイズの刃を購入。

失敗したら授業料です(汗)。

シャシ加工が全て完成。トランスが揃っていないのですが、トランスを付ければ完成する状態に、組み立てを開始します。

この手法。初めて作るアンプでしたら、絶対にしてはいけません。配線の引き回しで失敗し易いのです。後で付く大物パーツを頭で想像しながらの配線の引き回し。

まあ出来ますが、綺麗な配線とは程遠い物に成ります。

もう、何台も組んでいるアンプですので出来る組み立て方法です。

で、何から始めましょう?

僕の場合は、発光ダイオードの取り付けから。

何故かと言いますと、このパーツは接着材でつけますので、乾燥待ちが有ります。乾燥待ちの間に他の作業をする為です。

パネルと発光ダイオード。米粒の様な小さなタイプです。

パネルの内側。ダイオードのつばの部分に合わせて、内側は広げて有るんです。表からは見えない加工ですね。

接着剤で止めるのですが、うっかりと穴の中に接着剤を入れてしまうとオーマイゴット。

ダイオードの先端に接着剤が付いて汚らしく・・・。

ダイオードのつばの部分に、少量の接着剤を・・。

この時の接着剤。強力な物は使いません。

何かの理由でダイオードを破損。そんな時に外せる強度でないと困るのです。

先端の丸い部分だけが顔を出す様に、裏側の穴の深さを調整しています。

まあ、この辺は好みで・・。

裏側には裸のリード線。この侭ではシャシに落ちてしまいますから、接着剤の乾くのを待って、絶縁チューブを被せます。

リード線も、長過ぎますから切断するのですが・・・・・・・。

ついうっかり、長さをそろえて切断しちゃいますと・・・(大汗)。

ダイオードの極性。リード線の長い方が+。同じ長さに切断した瞬間・・・・・・・。

極性不明(笑)。

ダイオードの内部も、この状態では見えませんから、チョット面倒な事に成ってしまうんですね。

短くする時も、長さに差をつけて。

こんな小さな事も、初めて作る時にはつい忘れたり・・。

アンプ作りのコツ。絶対に急がない事。気分が乗らない時にはコーヒータイム。

特に自分のアンプでしたら、納期は無いのですから、ゆっくりと楽しみましょう。

この手法。初めて作るアンプでしたら、絶対にしてはいけません。配線の引き回しで失敗し易いのです。後で付く大物パーツを頭で想像しながらの配線の引き回し。

まあ出来ますが、綺麗な配線とは程遠い物に成ります。

もう、何台も組んでいるアンプですので出来る組み立て方法です。

で、何から始めましょう?

僕の場合は、発光ダイオードの取り付けから。

何故かと言いますと、このパーツは接着材でつけますので、乾燥待ちが有ります。乾燥待ちの間に他の作業をする為です。

パネルと発光ダイオード。米粒の様な小さなタイプです。

パネルの内側。ダイオードのつばの部分に合わせて、内側は広げて有るんです。表からは見えない加工ですね。

接着剤で止めるのですが、うっかりと穴の中に接着剤を入れてしまうとオーマイゴット。

ダイオードの先端に接着剤が付いて汚らしく・・・。

ダイオードのつばの部分に、少量の接着剤を・・。

この時の接着剤。強力な物は使いません。

何かの理由でダイオードを破損。そんな時に外せる強度でないと困るのです。

先端の丸い部分だけが顔を出す様に、裏側の穴の深さを調整しています。

まあ、この辺は好みで・・。

裏側には裸のリード線。この侭ではシャシに落ちてしまいますから、接着剤の乾くのを待って、絶縁チューブを被せます。

リード線も、長過ぎますから切断するのですが・・・・・・・。

ついうっかり、長さをそろえて切断しちゃいますと・・・(大汗)。

ダイオードの極性。リード線の長い方が+。同じ長さに切断した瞬間・・・・・・・。

極性不明(笑)。

ダイオードの内部も、この状態では見えませんから、チョット面倒な事に成ってしまうんですね。

短くする時も、長さに差をつけて。

こんな小さな事も、初めて作る時にはつい忘れたり・・。

アンプ作りのコツ。絶対に急がない事。気分が乗らない時にはコーヒータイム。

特に自分のアンプでしたら、納期は無いのですから、ゆっくりと楽しみましょう。

EMTのアダプターも無事に完成し、またもやヘッドアンプのシャシの製作です。

今までは、精密バイス(万力)を利用して、シャシの枠作り。

昨日からは、シャシの天底を作り始めました。

板サイズが大きいので、バイスには銜えられません。

工作ベットに直付け。此れも周辺を仕上げて、サイズをしっかりと出し(いい加減に作ると枠と合わなくなる、汗)、各パーツを取り付ける穴を開けます。

電源部の天板が出来ました。

表面に傷をつけたくないので、保護シートを付けた侭での加工です。

ヘアライン、アルマイト加工をしないで済ませるので、必要な気遣いなんですね。

今回の悪戯をする為に、新たなサイズのエンドミル(切削刃)が必要に成りました。

チョット痛い出費です。

後は、本体の天底板の加工。

出来上がってもトランスが無い・・・・・(涙)。

今までは、精密バイス(万力)を利用して、シャシの枠作り。

昨日からは、シャシの天底を作り始めました。

板サイズが大きいので、バイスには銜えられません。

工作ベットに直付け。此れも周辺を仕上げて、サイズをしっかりと出し(いい加減に作ると枠と合わなくなる、汗)、各パーツを取り付ける穴を開けます。

電源部の天板が出来ました。

表面に傷をつけたくないので、保護シートを付けた侭での加工です。

ヘアライン、アルマイト加工をしないで済ませるので、必要な気遣いなんですね。

今回の悪戯をする為に、新たなサイズのエンドミル(切削刃)が必要に成りました。

チョット痛い出費です。

後は、本体の天底板の加工。

出来上がってもトランスが無い・・・・・(涙)。

今日もアースラインの話です。20年近く前に失敗した話です。

成功例なんて、勉強に成りませんもんね(笑)。

本当に、アースの話を始めるとキリが有りません。

数年前(10年以上かも?)、あるオーディオ雑誌に、アースラインが特集で2ヶ月連載されました。

マズッ。僕の食い扶ち、なくなるかな(汗)。

読んでみて大安心。ヘヘ、当分食えるな(笑)。

要は、アースライン有りきの理論だったのです。

フーーン、ヘッドアンプを無帰還で作ってみれば・・・・。盛大なハムに見舞われるの必死。

で、実は僕も、ヘッドアンプを作り出した当時、エライ失敗を・・・・・。

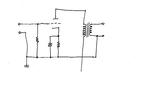

僕のヘッドアンプの回路。自慢する様なものでは有りません。真空管の基本回路。でも此れで、納得出来る性能を発揮します。

変に弄り回した回路で、納得する音色のアンプに会った事が有りません。

真空管は、ご存知のアルミブロックでサンドイッチ。ハウリング防止の為に必須です。真空管ソケットがシャシに接続されていなくて、宙ぶらりんなんですね。

それを利用しようとしました。

当時使用していたソケット。まあ有名品です。

写真の矢印の位置にラグが有ります。普通ならシャシに接続されますので使いません。

ところがヘッドアンプはこの金具が宙ぶらりん。

中継端子に使えるな。

最初の回路図を見て下さい。真空管から出ているパーツは、グリッドの入力抵抗。カソードのバイアス抵抗とパスコン。

全てアースに落とされます。

真空管から出る3個のパーツ。全てソケットのラグ端子に半田付け。

其処からアースポイントまで配線をしたんですね。

それ以前のヘッドアンプは、ソケットの隣に立てラグを取り付け、此処へパーツを落とし、アースポイントへ・・。

要は、立てラグ1個をケチったのです。

結果は・・・・・・。ハム音が増えたのです。まさか・・・・・。リング状に成っているのは、気にしたんですがこの程度なら・・・・。

機械は正直です。人間と違って嘘をつきません。お世辞も言ってくれませんし。

厳しい判定士です。

成功例なんて、勉強に成りませんもんね(笑)。

本当に、アースの話を始めるとキリが有りません。

数年前(10年以上かも?)、あるオーディオ雑誌に、アースラインが特集で2ヶ月連載されました。

マズッ。僕の食い扶ち、なくなるかな(汗)。

読んでみて大安心。ヘヘ、当分食えるな(笑)。

要は、アースライン有りきの理論だったのです。

フーーン、ヘッドアンプを無帰還で作ってみれば・・・・。盛大なハムに見舞われるの必死。

で、実は僕も、ヘッドアンプを作り出した当時、エライ失敗を・・・・・。

僕のヘッドアンプの回路。自慢する様なものでは有りません。真空管の基本回路。でも此れで、納得出来る性能を発揮します。

変に弄り回した回路で、納得する音色のアンプに会った事が有りません。

真空管は、ご存知のアルミブロックでサンドイッチ。ハウリング防止の為に必須です。真空管ソケットがシャシに接続されていなくて、宙ぶらりんなんですね。

それを利用しようとしました。

当時使用していたソケット。まあ有名品です。

写真の矢印の位置にラグが有ります。普通ならシャシに接続されますので使いません。

ところがヘッドアンプはこの金具が宙ぶらりん。

中継端子に使えるな。

最初の回路図を見て下さい。真空管から出ているパーツは、グリッドの入力抵抗。カソードのバイアス抵抗とパスコン。

全てアースに落とされます。

真空管から出る3個のパーツ。全てソケットのラグ端子に半田付け。

其処からアースポイントまで配線をしたんですね。

それ以前のヘッドアンプは、ソケットの隣に立てラグを取り付け、此処へパーツを落とし、アースポイントへ・・。

要は、立てラグ1個をケチったのです。

結果は・・・・・・。ハム音が増えたのです。まさか・・・・・。リング状に成っているのは、気にしたんですがこの程度なら・・・・。

機械は正直です。人間と違って嘘をつきません。お世辞も言ってくれませんし。

厳しい判定士です。

ヤット、ヘッドアンプのシャシ切削に・・。

幅の広い方が電源。狭い方が本体です。

電源部の方が大きいのですね。

材料費も電源の方が高い(笑)。

先日戴いたコメントに『電源から比べたら信号回路は調味料程度。』と言うのが有りました。

見事にど真ん中をストライク(笑)。

信号ラインは、電源から供給された電流の増減をしているに過ぎないんです。

と言う事は、元の電源が一定でなければ増幅回路はまともには動かないと言う事で・・・・。

僕の作るアンプ。増幅回路は基本回路でシンプルに。電源には思いっ切り贅沢を。

こんなアンプばかりです。

このヘッドアンプも、電源トランスはカットコアの特注品。チョークもカットコアを二個。チョークインプットですから当然ですね。

実は、只今あまりの暑さに休憩中。アイスコーヒーで涼んでいます。

さて、そろそろ始めますか・・。

ヘッドアンプのシャシ図面。

ゼロからの設計ではなかったので、思ったよりもすんなり行きました。

電源のチョークの位置には頭を捻りましたが・・・・。

電源シャシのサイズは同じ侭で、挿入成功。

で・・・・・・。

52S 切り板

5 × 302 × 202 2枚

5 × 31 × 71 1枚

5 × 272 × 192 2枚

10 × 181 × 81 2枚

10 × 301 × 81 2枚

10 × 56 × 71 2枚

10 × 56 × 171 2枚

10 × 56 × 271 2枚

20 × 31 × 71 2枚

只今、材料屋さんに発注したシャシ材料。

此れで1台分です。

こんなに沢山の板。入手する時は回りはギザギザ。直角度、平行度も結構ヤバイ状態。

板厚以外は、仕上げ代を見込んで大き目に頼むのです。

入手してから、外寸を出し、その後の穴あけやタップ立て。結構手間の掛かる作業です。

シャシを先に完成しておいて、トランスの入荷待ちと言う魂胆です。

電源トランスは、予定通りならお盆休み直前に入荷。

それ以外のトランス。北欧製なんて選んでしまったので、只今夏休みの真っ最中。

あの連中、夏休みは30~40日取るんですよね。

その間、連絡も一切取れません。

でも、それで生活が出来るのですから、日本はまだまだ貧しいのかなと・・。

ゼロからの設計ではなかったので、思ったよりもすんなり行きました。

電源のチョークの位置には頭を捻りましたが・・・・。

電源シャシのサイズは同じ侭で、挿入成功。

で・・・・・・。

52S 切り板

5 × 302 × 202 2枚

5 × 31 × 71 1枚

5 × 272 × 192 2枚

10 × 181 × 81 2枚

10 × 301 × 81 2枚

10 × 56 × 71 2枚

10 × 56 × 171 2枚

10 × 56 × 271 2枚

20 × 31 × 71 2枚

只今、材料屋さんに発注したシャシ材料。

此れで1台分です。

こんなに沢山の板。入手する時は回りはギザギザ。直角度、平行度も結構ヤバイ状態。

板厚以外は、仕上げ代を見込んで大き目に頼むのです。

入手してから、外寸を出し、その後の穴あけやタップ立て。結構手間の掛かる作業です。

シャシを先に完成しておいて、トランスの入荷待ちと言う魂胆です。

電源トランスは、予定通りならお盆休み直前に入荷。

それ以外のトランス。北欧製なんて選んでしまったので、只今夏休みの真っ最中。

あの連中、夏休みは30~40日取るんですよね。

その間、連絡も一切取れません。

でも、それで生活が出来るのですから、日本はまだまだ貧しいのかなと・・。

昨日から始めました、ヘッドアンプのシャシ作図。

追加パーツは、矢印のチョーク2個。

ヒーターチョークです。まあ、余ってしまった。と言うのが、正しい理由でも有るのですけれど・・・(汗)。

このチョーク。直熱管のフィラメントを直流点火する為に作ったのですね。

で、最近の僕。直熱管を全く使わなく成ってしまったのです。このチョーク。結構な数が手持ちに。

ストックパーツを眺めていたら、ピコン。

以前にアップしましたが、ヘッドアンプのヒーターは直流点火。ブリッジダイオードで整流してから、CRのリップルフィルターを通しています。

具体的にはシリコンの後に2000μ、10Ω、2000μ、10Ω、2000μの二段リップルフィルターです。

昔は此処の10Ωにアーレンブラットレイ(AB)を使っていたのですね。其れ成りに評価の高い抵抗器ですが、僕はもっと良い抵抗器が欲しかったのです。

と言って金皮は好みませんし・・・。

そんな時に見つけたのが、下の写真の抵抗器。カーボン皮膜抵抗です。

信号ラインに使って、好結果を得ました。

で、乗り易いピンキー君です。ジョークで、ヘッドアンプのリップルフィルターの抵抗を、ABから此れに換えたんですね。

傍熱管の82ですから、変わりっこないと思っての変更だったのです。

ところが・・・・・・。

結果は激変。もうABには戻せません。お客様のヘッドアンプも引き上げて交換しました。

そんな経験が有りますので、此処の抵抗器をチョークに換えたら・・・・。

このチョーク。100Hzでのリアクタンスが100Ω有りますので、フィルター効果は抵抗の比ではないですし、DCRは1Ωを切っています。

抵抗器と比べるとレギュレーションも良く成るのですね。

で、一番の問題。音が良く成る保障は無い(笑)。

こんな時には実験しか無いんです。

今回のもう一つの実験。

左のケミコンが今迄使っていた物。僕の知る限りでは非常に良質なケミコンです。

右は銀タンタルコンデンサー。ノイズレベルの低さで使いたいのですが、音質に問題が・・・・。

カラーレーションが大きいのです。具体的に書きますと、色気過剰(笑)。

昔の、ABとの組み合わせ時代は、ABのチョイ粗い音色と巧く繋がって(誤魔化しあって)其れ成りの音質だったのですが、上記の抵抗に換えたら馬脚を現しました。

つやが乗り過ぎるんですね。

このコンデンサー。かなりの手持ちが有るので、廃物利用(笑)。左のコンデンサーが入手不能。手持ちの数にも限りが有りますので、何とか成らないかの実験です。

さあ、今度のヘッドアンプ。従来のを凌げるのでしょうか?

まあ、こんな実験が楽しみでも有るのですが。

オット、追記です。チョーク搭載で良い結果が出たら、従来のヘッドアンプにもフィードバック出来る様に、電源シャシサイズを変えないで搭載出来る様に頑張っています。

追加パーツは、矢印のチョーク2個。

ヒーターチョークです。まあ、余ってしまった。と言うのが、正しい理由でも有るのですけれど・・・(汗)。

このチョーク。直熱管のフィラメントを直流点火する為に作ったのですね。

で、最近の僕。直熱管を全く使わなく成ってしまったのです。このチョーク。結構な数が手持ちに。

ストックパーツを眺めていたら、ピコン。

以前にアップしましたが、ヘッドアンプのヒーターは直流点火。ブリッジダイオードで整流してから、CRのリップルフィルターを通しています。

具体的にはシリコンの後に2000μ、10Ω、2000μ、10Ω、2000μの二段リップルフィルターです。

昔は此処の10Ωにアーレンブラットレイ(AB)を使っていたのですね。其れ成りに評価の高い抵抗器ですが、僕はもっと良い抵抗器が欲しかったのです。

と言って金皮は好みませんし・・・。

そんな時に見つけたのが、下の写真の抵抗器。カーボン皮膜抵抗です。

信号ラインに使って、好結果を得ました。

で、乗り易いピンキー君です。ジョークで、ヘッドアンプのリップルフィルターの抵抗を、ABから此れに換えたんですね。

傍熱管の82ですから、変わりっこないと思っての変更だったのです。

ところが・・・・・・。

結果は激変。もうABには戻せません。お客様のヘッドアンプも引き上げて交換しました。

そんな経験が有りますので、此処の抵抗器をチョークに換えたら・・・・。

このチョーク。100Hzでのリアクタンスが100Ω有りますので、フィルター効果は抵抗の比ではないですし、DCRは1Ωを切っています。

抵抗器と比べるとレギュレーションも良く成るのですね。

で、一番の問題。音が良く成る保障は無い(笑)。

こんな時には実験しか無いんです。

今回のもう一つの実験。

左のケミコンが今迄使っていた物。僕の知る限りでは非常に良質なケミコンです。

右は銀タンタルコンデンサー。ノイズレベルの低さで使いたいのですが、音質に問題が・・・・。

カラーレーションが大きいのです。具体的に書きますと、色気過剰(笑)。

昔の、ABとの組み合わせ時代は、ABのチョイ粗い音色と巧く繋がって(誤魔化しあって)其れ成りの音質だったのですが、上記の抵抗に換えたら馬脚を現しました。

つやが乗り過ぎるんですね。

このコンデンサー。かなりの手持ちが有るので、廃物利用(笑)。左のコンデンサーが入手不能。手持ちの数にも限りが有りますので、何とか成らないかの実験です。

さあ、今度のヘッドアンプ。従来のを凌げるのでしょうか?

まあ、こんな実験が楽しみでも有るのですが。

オット、追記です。チョーク搭載で良い結果が出たら、従来のヘッドアンプにもフィードバック出来る様に、電源シャシサイズを変えないで搭載出来る様に頑張っています。