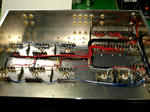

今日の僕の作業机の上。

古くからのお客様なら懐かしいアンプです。

開店後3~4年で作ったアンプです。

このアンプの前身にはHL-Ⅰと言うプリアンプが有りました。

そいつはでかくて重くてフォノ入力しかないと言う割り切ったアンプだったんですね。

シャシは真鍮にニッケルメッキ。真空管は5691二段のイコライザーに5692一段のフラット部。

僕が生まれて初めてゼロから作ったプリアンプでした。

今考えると若気の至り。超ど級のパーツを使えば良いアンプが出来る。なんておバカさんだったのですね。

と言っても、市販品には負けないグレード。

こいつが出来てからは一切市販のプリアンプを使わなくなったし興味もなくなったのです。

其れ成りに評価を頂いて、10台弱作りました。

当時の価格で確か¥640000だったと思います。

30年前ですからかなりの高価格のプリアンプだったのです。

で、お客様からリクエスト

1)もうチョイ安いのは出来ないか。

2)ライン入力も欲しい。

この二点を考えて作ったのが写真のアンプです。

と言って、僕の店の規模では2種類のプリアンプを持つのはきつい。

では、二号機は一号機よりも安くしても、オプションを追加する事によって最終的には一号機を凌げる性能に。

こんな事で写真のアンプは出来上がりました。

一号機のコストアップの原因は電源。

と言う事で二号機は電源をケチったのです。

まあ、ケチったと言っても一般市販アンプよりは豪華ですが・・・・。

二号機のお披露目。ヤハリ一号機よりも評判は芳しく有りません。

で、強化電源キットを取り付けると一号機と完全に肩を並べたのです。

その電源キットとの組み合わせ価格が一号機と同じだったのも笑えるのですが・・。

もう一つのオプションが出力トランスでした。

こうしてスタートした二号機(HL-Ⅱ)。

それ以来、信号系の基本回路はまったく変わらずに今迄続いています。

僕の使っているプリも、先月納品したプリもです。

ですから、僕の作っている製品で一番完成度の高い物、って言えるんですね。

勿論マイナーチェンジはかなりやりましたし、フルチェンジも2度。

長年掛けてジワジワと成長したアンプなのです。

最初の型と今のを鳴き比べると、あまりもの違いに驚くと思いますが、信号回路は変わっていないんですね(笑)。

変わった点。

1)真空管の動作点。

2)アース配線を含む配線の引き回し。

3)シャシの高剛性化。

4)オプションではなく最初からの強化電源。

5)パーツの国産化(海外パーツは兎に角減りました)。

こんな所が主な点です。

出てくる音は完全に別のアンプ。

もしも変わらなかったら、30年近く僕は何もしていなかったと言う事ですから。

あ、今回写真のアンプが戻って来た理由ですか?

チョットしたグレードアップです。

アンプ本体はいたって健康体。

まだまだ頑張れます。

あ、大事な追記(笑)。

写真のプリアンプと同じ物が現在販売を委託されています。

ナント強化電源を2台も付けてしまったトンでもアンプです(つまり内蔵電源と合わせて3電源)。

時間を見て全てをチェック。

その後の販売と成ります。

保障も1年間。

興味のある方は、HPのオーディオ質問箱へ投函して下さい。

委託された方は新しい僕のプリを使っています・・・・。

昨日は出来上がった新しいプリアンプの納品。

大きな仕事でしたので、セッティング完了、音出しまでは緊張します。

僕の所で無事でも、お客様のところでシッカリと働くのを確認するまでは安心できないのですね(心配性です)。

貸し出し中のプリを外し、新しいプリを接続。

音が出た瞬間ニコッ。

まあ、いつもの事なんですが、本番で納めたアンプの方が音が良い。

と言っても、貸し出しアンプで他のアンプに負けた事も無いので・・・・・・(笑)。

お客様もニコニコ。

『此れでガンガン聞けます。』

僕のアンプの使用上の注意点。

落とさないで下さい。蹴らないで下さい。水を掛けないで下さい。

と言う、いつもの言葉を言って帰宅。

そう、僕のアンプ。まず壊れません。

保証期間は2年間。その間、業務で使われても保証します。

僕の所にアンプが帰って来る理由で、故障はほんの僅か(まず無い)。

チューン(バージョンアップ)で帰って来るのが殆どです。

大きな仕事でしたので、セッティング完了、音出しまでは緊張します。

僕の所で無事でも、お客様のところでシッカリと働くのを確認するまでは安心できないのですね(心配性です)。

貸し出し中のプリを外し、新しいプリを接続。

音が出た瞬間ニコッ。

まあ、いつもの事なんですが、本番で納めたアンプの方が音が良い。

と言っても、貸し出しアンプで他のアンプに負けた事も無いので・・・・・・(笑)。

お客様もニコニコ。

『此れでガンガン聞けます。』

僕のアンプの使用上の注意点。

落とさないで下さい。蹴らないで下さい。水を掛けないで下さい。

と言う、いつもの言葉を言って帰宅。

そう、僕のアンプ。まず壊れません。

保証期間は2年間。その間、業務で使われても保証します。

僕の所にアンプが帰って来る理由で、故障はほんの僅か(まず無い)。

チューン(バージョンアップ)で帰って来るのが殆どです。

全ての動作チェックが完了。

自作や改造をする方で、測定もしないで即装置に繋いで音質チェック。

僕には怖くて出来ません。そんなに自信家では有りません。メクラ蛇に怖じず。と思っています。

まあ簡単に言っちゃうと、アンプを舐めんなよー(笑)。

散々アンプを作った僕でも、最初の電源ONは緊張するのです。僕がミスらないとしても此れだけ沢山のパーツを使っているのです。全てが良品の保障なんて絶対に無いのですから。

不良パーツが入っているのに気付かず音質チェックなんて、かなり拙いですよね。

まず、整流管を挿さず、電源をON。セレクターに合わせてインジケーターが切り替わるか。

ヒーター電圧は正常に出ているかのチェックです。

此れがOKで初めて整流管を挿し電源ON。

これからはスピード勝負。全ての真空管に正常電流値が流れているかのチェックです。

電圧チェックはしません。電流値が正常なら電圧は正常です。

電流値のチェックにはカソードのバイアス電圧を測りますから、まあ電圧とも言えるんですけど・・・。

この時、電圧チェック前にカソード抵抗値の測定。こいつが狂っていたら何を測っているか判らなく成りますから。

8本の真空管の電流値を素早く測ります。ぐずぐずしていると異常電流が流れている真空管が有ったらやばいんです。

慣れていますが緊張します。緊張しない人は怖さを知らない。

電流値が全てOK。

この状態で30分くらい通電。

もう一度測定です。不良抵抗が入っていると電流値に変動が出易いんですね(真空管の不良も)。

ここでヤット信号を入力。

まずラインに500mVのサインウェーブ。

出力の信号レベルを左右同時に見ます(2現象のオシロが必要)。

左右のレベル、波形を比べます。

今回のVR。何処でもピッタリ。此処まで合っていると凄いなー。

4回路入力が有りますので、全ての入力をチェック。配線ミスを確かめるのです。

同じテストをフォノでも。

フォノはイコライザーが入っているので、信号周波数をスィープして左右のチェック。

最近のCRは素晴らしい。左右の誤差が丸っ切り有りません。

オシロで左右を重ねるとピタリと合わさります。

ヤット、一安心。この状態で1時間通電。

1時間後に同じテストをしてテスト完了。

内部の配線をバインディングして完成。

今夜のお酒は旨いかな(笑)。

軽く追記を・・。

今回の左右の揃っている事。真空管にはふれなかった。って感じました?

此れに気付いた方、凄いです。

僕に言わせると、過去のアンプの真空管動作点。なんでこんなにクリティカルのポイントで動作させてるの?

クリティカルポイントで動作させるから、ゲインも上下し易い。

もっとブロードの動作ポイントを選べば、ゲイン差は出難い。

実際に僕のプリアンプが出来上がった時に、真空管の選別は一切無いのです。

黙ってECC82を8本挿せば其れだけでOK。

真空管の動作ポイント。もっと勉強すべき(机上ではなく、実践で)と思っています。

真空管のデーターブックで動作点を決めているのはマダマダなんですね。

自作や改造をする方で、測定もしないで即装置に繋いで音質チェック。

僕には怖くて出来ません。そんなに自信家では有りません。メクラ蛇に怖じず。と思っています。

まあ簡単に言っちゃうと、アンプを舐めんなよー(笑)。

散々アンプを作った僕でも、最初の電源ONは緊張するのです。僕がミスらないとしても此れだけ沢山のパーツを使っているのです。全てが良品の保障なんて絶対に無いのですから。

不良パーツが入っているのに気付かず音質チェックなんて、かなり拙いですよね。

まず、整流管を挿さず、電源をON。セレクターに合わせてインジケーターが切り替わるか。

ヒーター電圧は正常に出ているかのチェックです。

此れがOKで初めて整流管を挿し電源ON。

これからはスピード勝負。全ての真空管に正常電流値が流れているかのチェックです。

電圧チェックはしません。電流値が正常なら電圧は正常です。

電流値のチェックにはカソードのバイアス電圧を測りますから、まあ電圧とも言えるんですけど・・・。

この時、電圧チェック前にカソード抵抗値の測定。こいつが狂っていたら何を測っているか判らなく成りますから。

8本の真空管の電流値を素早く測ります。ぐずぐずしていると異常電流が流れている真空管が有ったらやばいんです。

慣れていますが緊張します。緊張しない人は怖さを知らない。

電流値が全てOK。

この状態で30分くらい通電。

もう一度測定です。不良抵抗が入っていると電流値に変動が出易いんですね(真空管の不良も)。

ここでヤット信号を入力。

まずラインに500mVのサインウェーブ。

出力の信号レベルを左右同時に見ます(2現象のオシロが必要)。

左右のレベル、波形を比べます。

今回のVR。何処でもピッタリ。此処まで合っていると凄いなー。

4回路入力が有りますので、全ての入力をチェック。配線ミスを確かめるのです。

同じテストをフォノでも。

フォノはイコライザーが入っているので、信号周波数をスィープして左右のチェック。

最近のCRは素晴らしい。左右の誤差が丸っ切り有りません。

オシロで左右を重ねるとピタリと合わさります。

ヤット、一安心。この状態で1時間通電。

1時間後に同じテストをしてテスト完了。

内部の配線をバインディングして完成。

今夜のお酒は旨いかな(笑)。

軽く追記を・・。

今回の左右の揃っている事。真空管にはふれなかった。って感じました?

此れに気付いた方、凄いです。

僕に言わせると、過去のアンプの真空管動作点。なんでこんなにクリティカルのポイントで動作させてるの?

クリティカルポイントで動作させるから、ゲインも上下し易い。

もっとブロードの動作ポイントを選べば、ゲイン差は出難い。

実際に僕のプリアンプが出来上がった時に、真空管の選別は一切無いのです。

黙ってECC82を8本挿せば其れだけでOK。

真空管の動作ポイント。もっと勉強すべき(机上ではなく、実践で)と思っています。

真空管のデーターブックで動作点を決めているのはマダマダなんですね。

長期間掛かっているプリアンプの製作。

アルマイト屋さんのミスと言うアクシデントにもめげず、頑張りました。

つまらないミス(特に自分が原因ではない場合)って気持ちのテンションが下がってしまうんですね。

もう一度テンションを上げなおして製作再開。

今度はパネルを付けての作業ですので、傷に対しての配慮をしながらですので、時間が掛かります。

結構面倒なのがインジケーターへの配線。特に電源ランプには青色ダイオードを使っていますので、他のダイオードドと同じ電流を流すとメチャ明るい(明る過ぎる)。

この辺も考慮しないといけないんですね。

ヤットこの状態に。

つまみも一個一個旋盤で挽いた物です。

配線も全て完了。

これから動作チェックです。

ノンNFアンプは全数チェックが必須。この為に量産メーカーでは難しい方式なのです。

アルマイト屋さんのミスと言うアクシデントにもめげず、頑張りました。

つまらないミス(特に自分が原因ではない場合)って気持ちのテンションが下がってしまうんですね。

もう一度テンションを上げなおして製作再開。

今度はパネルを付けての作業ですので、傷に対しての配慮をしながらですので、時間が掛かります。

結構面倒なのがインジケーターへの配線。特に電源ランプには青色ダイオードを使っていますので、他のダイオードドと同じ電流を流すとメチャ明るい(明る過ぎる)。

この辺も考慮しないといけないんですね。

ヤットこの状態に。

つまみも一個一個旋盤で挽いた物です。

配線も全て完了。

これから動作チェックです。

ノンNFアンプは全数チェックが必須。この為に量産メーカーでは難しい方式なのです。

プリアンプのパネルが出来上がって来ました。

今回はチョット厳しく言ったので(まあこれでも良いです、と言うのを繰り返すとどうしても雑な仕事をされてしまいます)ヘアーライン、アルマイト共に良い仕上げ。

両面ヘアーラインと言う、贅沢仕様に成ってしまいましたが・・・(笑)。

昨日の昼ごろにアルマイト屋さんから引き上げてきて、裏側からインジケーターの発光ダイオードを取り付け。

取り付けといっても接着剤ですので(壊れた場合は外せる程度の接着力を狙ってます)即始める訳には行かないのですね。

昨日一日、接着剤の乾燥待ち。

完全に接着されたのを確かめてから、作業再開。

パネル周りの配線が済んでからで無いと、取り付けられないCRをつけて完成。

今日中に出来るかな?

完成間近のプリアンプ。

SW関係の予備配線も終りパネルの取り付け・・・・・・・。

外装関係は傷が怖いですから、取り付け寸前まで梱包された侭。

梱包を解きパネルを見ると・・・・・・・・。

あ、あのねー・・・・・・・・・・・。

ヘアーラインが裏側に掛かっている。表裏を間違えられた・・・・・。

直ぐにアルマイト屋さんへ電話。車にパネルを積んで直ぐに出発。

昨日の事です。

と言う事で、見事に中断。

でも良かった。納期には充分間に合うし、仕事の内容も中断すると判らなく成り易い場所ではない。

体もチョイ疲れが溜まっているので、今日は休もう。

でも何をしようかなー?

と思ってしまうピンキー君は貧乏性です。

SW関係の予備配線も終りパネルの取り付け・・・・・・・。

外装関係は傷が怖いですから、取り付け寸前まで梱包された侭。

梱包を解きパネルを見ると・・・・・・・・。

あ、あのねー・・・・・・・・・・・。

ヘアーラインが裏側に掛かっている。表裏を間違えられた・・・・・。

直ぐにアルマイト屋さんへ電話。車にパネルを積んで直ぐに出発。

昨日の事です。

と言う事で、見事に中断。

でも良かった。納期には充分間に合うし、仕事の内容も中断すると判らなく成り易い場所ではない。

体もチョイ疲れが溜まっているので、今日は休もう。

でも何をしようかなー?

と思ってしまうピンキー君は貧乏性です。

フォノイコライザーも略完成。

残るはパネル周りだけに成りました。

このパネル周り、結構間違い易いんです。

ロータリーSW周りは、何度やっても頭がグチャグチャ。

信号の切り替えだけで止めておけば良いのに、凝り性のピンキー君。

発光ダイオードを使ったインジケーターの切り替えまでやってしまった。

使う方としては、非常に判り易いんですけど、作る方は大変。

まあ此処まで来たので、とりあえず一安心です。

で、フォノイコライザー。要はレコードって周波数をフラットに録音していなくて、高域を持ち上げ、低域を下げて録音して有ります(知ってるよね、笑)。

この特性を元に戻し、尚且つ一般のライン出力と同じ信号レベルまで増幅するのがフォノイコライザー。

増幅と周波数特性を弄くるんですね。

で、この周波数特性を元に戻すのがイコライザー素子。

抵抗とコンデンサーの組み合わせで行います(一部にはコイルも使う方式も)。

この方式、大きく分けてNF型とCR型。

NFの嫌いなピンキー君は勿論CR型を採用。

もう何年前かなー(かなり昔)。

最初の頃は(30年近く前)、アンプの組み方の基本書に書いて有る計算式で作っていたんですね。

ある時僕はバイクで転倒。足の骨折。と言う事で仕事が出来ない。

やる事が無いので、世の中の計算式(基本と言われている)の検算を始めたんですね。

すると色々と・・・・・・・・・・。

理論的には判るけど、本当にそんなに巧く行ってるのかい?

疑り深いピンキー君は足の痛いのもなんのその。

アンプを作業台に乗せ、色々と実測を・・・・・・・。

その中の一つ。イコライザーカーブが何処まで正しいのか・・?

ヤハリ世の中計算どおりには行きません。

計算式とはかなり違った定数で誤差の少ないカーブに成りました。

最初の写真の中央ラグがロールオフ。

次の写真の中央ラグがターンオーバー。

でも、実験して判ったのは、カーブが少々狂っていても人間の耳では判らない。

結構何人もの人に聞いてもらいました。

で、人間の凄さ。カーブは同じでも素子の違いは聞き分ける。

この辺が測定器と人間の耳の違いなんですね。

あ、ちなみに僕の定数を真似しても同じカーブには成りません(コンデンサーはロールオフが2,200PF。ターンオーバーが0,22μです)。

素子の前段の真空管の出力インピーダンスが絡んできます。

昔からの計算式では、前段のインピーダンスを無視できる定数。って成っていたんですが、まだまだ甘ーーーい(笑)。

と言うのが僕の感覚です。

残るはパネル周りだけに成りました。

このパネル周り、結構間違い易いんです。

ロータリーSW周りは、何度やっても頭がグチャグチャ。

信号の切り替えだけで止めておけば良いのに、凝り性のピンキー君。

発光ダイオードを使ったインジケーターの切り替えまでやってしまった。

使う方としては、非常に判り易いんですけど、作る方は大変。

まあ此処まで来たので、とりあえず一安心です。

で、フォノイコライザー。要はレコードって周波数をフラットに録音していなくて、高域を持ち上げ、低域を下げて録音して有ります(知ってるよね、笑)。

この特性を元に戻し、尚且つ一般のライン出力と同じ信号レベルまで増幅するのがフォノイコライザー。

増幅と周波数特性を弄くるんですね。

で、この周波数特性を元に戻すのがイコライザー素子。

抵抗とコンデンサーの組み合わせで行います(一部にはコイルも使う方式も)。

この方式、大きく分けてNF型とCR型。

NFの嫌いなピンキー君は勿論CR型を採用。

もう何年前かなー(かなり昔)。

最初の頃は(30年近く前)、アンプの組み方の基本書に書いて有る計算式で作っていたんですね。

ある時僕はバイクで転倒。足の骨折。と言う事で仕事が出来ない。

やる事が無いので、世の中の計算式(基本と言われている)の検算を始めたんですね。

すると色々と・・・・・・・・・・。

理論的には判るけど、本当にそんなに巧く行ってるのかい?

疑り深いピンキー君は足の痛いのもなんのその。

アンプを作業台に乗せ、色々と実測を・・・・・・・。

その中の一つ。イコライザーカーブが何処まで正しいのか・・?

ヤハリ世の中計算どおりには行きません。

計算式とはかなり違った定数で誤差の少ないカーブに成りました。

最初の写真の中央ラグがロールオフ。

次の写真の中央ラグがターンオーバー。

でも、実験して判ったのは、カーブが少々狂っていても人間の耳では判らない。

結構何人もの人に聞いてもらいました。

で、人間の凄さ。カーブは同じでも素子の違いは聞き分ける。

この辺が測定器と人間の耳の違いなんですね。

あ、ちなみに僕の定数を真似しても同じカーブには成りません(コンデンサーはロールオフが2,200PF。ターンオーバーが0,22μです)。

素子の前段の真空管の出力インピーダンスが絡んできます。

昔からの計算式では、前段のインピーダンスを無視できる定数。って成っていたんですが、まだまだ甘ーーーい(笑)。

と言うのが僕の感覚です。

一番退屈で面白さの無い配線を全て完了しました。

アンプを組んでいて、一番つまらないのがヒーター配線。

続いて電源回路。

単純な作業が続きます。

と言って基礎に成る配線ですから入念に。

特に今回はラグ配置を換えましたので、慎重に。

以前書き上げた実体配線図。

この配線図(配置図)も机の上だけでしたよね。

実際にシャシが組みあがり、平面から立体に成ると、また違って見えて来るのです。

実体図と本物のシャシを散々見比べます。

必ずと言って良い程、違った引き回しが見えて来ます。

其の変更場所を図面に書き加えたり書き直したり。

チョット時間を置いてもう一度見直す。

此れを数回やりました。

これ以上の配置は無いよね。って自信が持ててから配線に掛かります。

この部分の手抜きをすると、配線作業中につまらないミスや作業のし辛さに遭います。

まあ、此処まで来たら、残りは楽しい楽しいパーツの取り付け。

生け花で花を生けて行く感覚です。

シャシの中が花盛りに成るのですね。

さて、始めますか。

アンプを組んでいて、一番つまらないのがヒーター配線。

続いて電源回路。

単純な作業が続きます。

と言って基礎に成る配線ですから入念に。

特に今回はラグ配置を換えましたので、慎重に。

以前書き上げた実体配線図。

この配線図(配置図)も机の上だけでしたよね。

実際にシャシが組みあがり、平面から立体に成ると、また違って見えて来るのです。

実体図と本物のシャシを散々見比べます。

必ずと言って良い程、違った引き回しが見えて来ます。

其の変更場所を図面に書き加えたり書き直したり。

チョット時間を置いてもう一度見直す。

此れを数回やりました。

これ以上の配置は無いよね。って自信が持ててから配線に掛かります。

この部分の手抜きをすると、配線作業中につまらないミスや作業のし辛さに遭います。

まあ、此処まで来たら、残りは楽しい楽しいパーツの取り付け。

生け花で花を生けて行く感覚です。

シャシの中が花盛りに成るのですね。

さて、始めますか。